土井 靖生(助教)

波長100μm程度の遠赤外線を検出する観測装置を開発し、飛翔体(主に人工衛星)に搭載して天体の観測を行なっています。

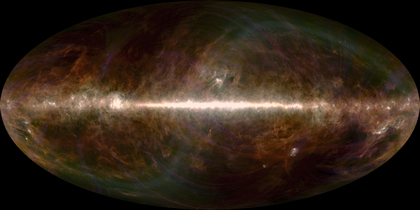

図は私自身が検出器を開発し、我々が打ち上げた人工衛星「あかり」により観測した全天の遠赤外線マップです。

これまでの観測に比べ空間分解能を大きく向上させることで、可視光では知ることの出来ない、星を生み出す元となる星間物質の分布や、濃い星間ガス 中での

星生成の様子を詳細に明らかにすることに成功しました。

更に新規開発の検出器によりこれまでよりも波長の長い遠赤外線まで観測することで、星間物質分布や星生成活動度をより正確に捉えることが出来る データと

なっており、今後世界中の研究者に利用されることになります。

現在はこの得られたデータを用いた星間物質構造の解明を進めると共に、このデータを利用し、個々の興味深い天体についてより詳細な観測を行う為の 次世

代の赤外線観測衛星の開発を、2020年頃の打ち上げを目指して進めています。

赤外線衛星「あかり」による遠赤外線全天画像。

赤外線衛星「あかり」による遠赤外線画像。「白鳥座X領域」と呼ばれる、活発な星生成領域の拡大図(20°×15°)。

共に65μm(青)、90μm(緑)、140μm(赤)の三色合成図。

東京大学教養学部 総合文化研究科

東京大学教養学部 総合文化研究科 広域科学専攻

広域科学専攻